2025年は例年になく水難事故が相次いでおり、過去10年間で最多の件数になったと報じられています。

【水難事故の原因とは?】―命を守るために知っておきたい3つの視点

【1】人的要因―注意不足と油断が招く落とし穴

水難事故の多くは、人の行動によって引き起こされています。

たとえば、「泳ぎに自信があるから」「浅い場所だから大丈夫」と油断してしまうケース。中でも若者や高齢者、観光客は水辺の危険に対する認識が甘くなりがちです。また、飲酒による判断力の低下も大きなリスクとなっています。酔った状態で泳いだり、海に入るのは非常に危険です。

【2】環境的要因―自然の力を甘く見ない

水辺では、自然環境の変化が事故を招くこともあります。

突然の雷雨や強風、海の潮流の変化は人間には予測できない力を持っています。特に注意したいのが「離岸流」。これは、岸に打ち寄せた波の海水が沖へ一気に戻る流れで、見た目では分かりにくく、気づいた時には身体が沖へと引き込まれているという恐ろしい現象です。

<離岸流が発生しやすい特徴>

- 近くに防波堤などの人工構造物がある

- 海の表面がざわつき、ゴミが集まっている

- 波の形が周囲と異なる

- 遠浅で長い海岸線

<離岸流に巻き込まれたときの対処法>

- パニックにならず落ち着く

- 岸と平行に泳ぎ、流れから抜ける

- 体力が尽きる前に浮いて助けを待つ

「自分が流されるわけがない」という思い込みこそが、一番のリスクです。

【3】突発的なトラブル―備えの不足が命取りに

機械の故障やライフジャケットの不備、急な体調不良――こうした突発的なトラブルも事故の引き金になります。

ボートや水上バイク、SUPなどを使うレジャーでは、機器の点検不足が命取りになることもあります。ダイビングやシュノーケリング中に、急に息苦しくなったり、不安を感じた場合は無理をせず速やかに水から上がりましょう。

<突発的トラブルを防ぐには?>

- 機材の点検を怠らない

- 体調に不安があるときは入水を控える

- 万一に備えた救命道具の携行を徹底する

「少しくらい大丈夫だろう」が、事故につながります。

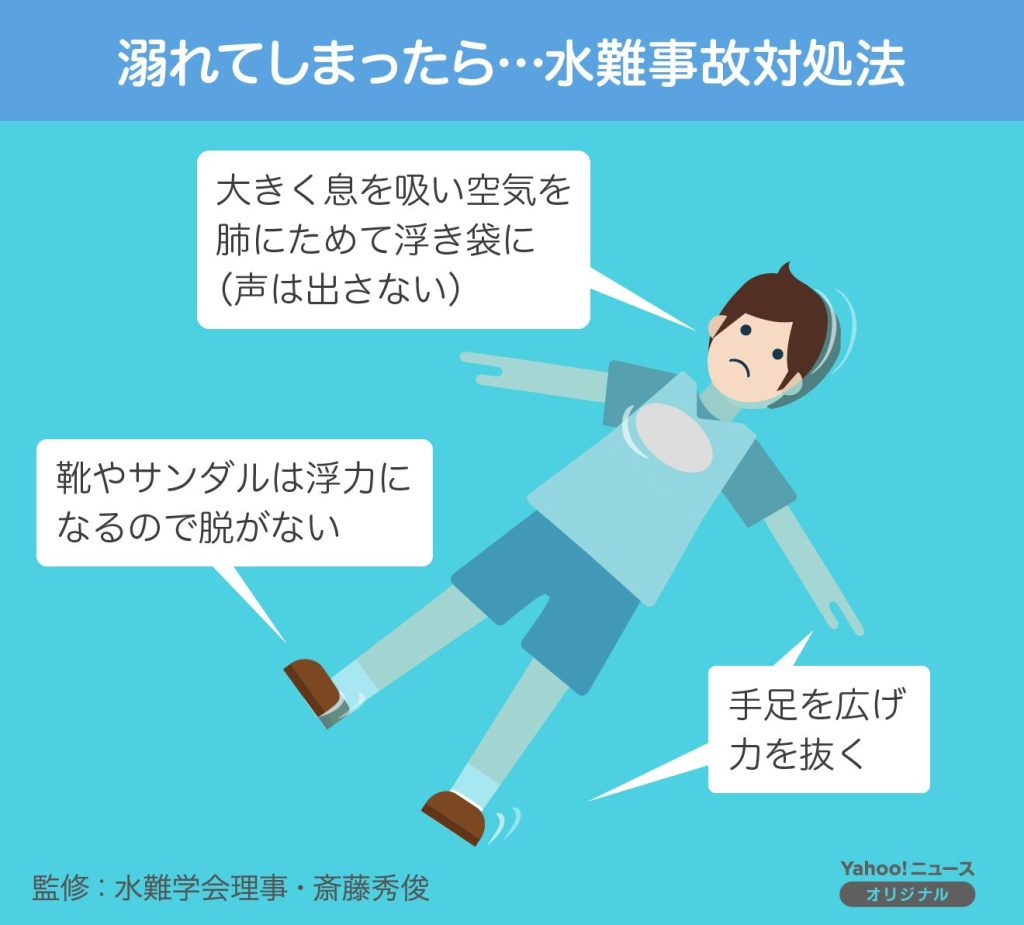

溺れてしまった時

対処法

落ち着いて「背浮き」をするように呼びかけます。大きく息を吸って肺に空気を溜めると、肺が浮き袋になります。空気が抜けないように、声を出さずに救助を待つことが大切です。助けようとしても、保護者は絶対に飛び込まないように。自身が溺れるリスクも高いです。

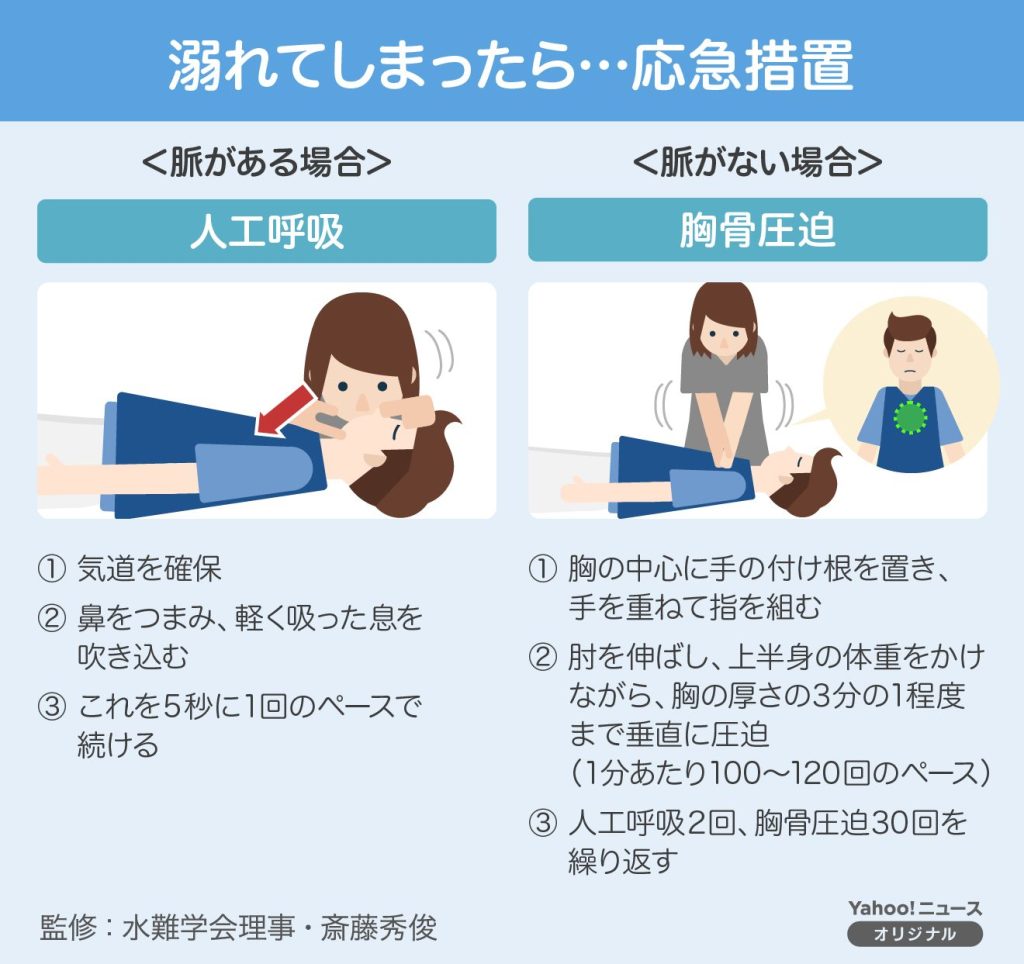

応急措置

脈がある場合には素早く人工呼吸を、脈がない場合には胸骨圧迫(心臓マッサージ)を実施する必要があります。息を吹き返したら体位を横向きにします。上を向いたまま嘔吐した場合は、窒息しないように口の中の吐しゃ物をかき出します。また、タオルや上着をかけて保温しましょう。成人でも同様の対処法を行います。

参照youtube:RKK NEWS DIG

「もし服を着たまま水に落ちたら…」大人も絶対知ってほしい『水難事故の備え』<泳ぎ方と救助方法>

参照youtube:東京消防庁公式チャンネル

小児の心肺蘇生(AED使用を含む)

参照URL

水の事故から命を守るためには? 万が一の対処法も – Yahoo!ニュースhttps://news.yahoo.co.jp/pages/20240617